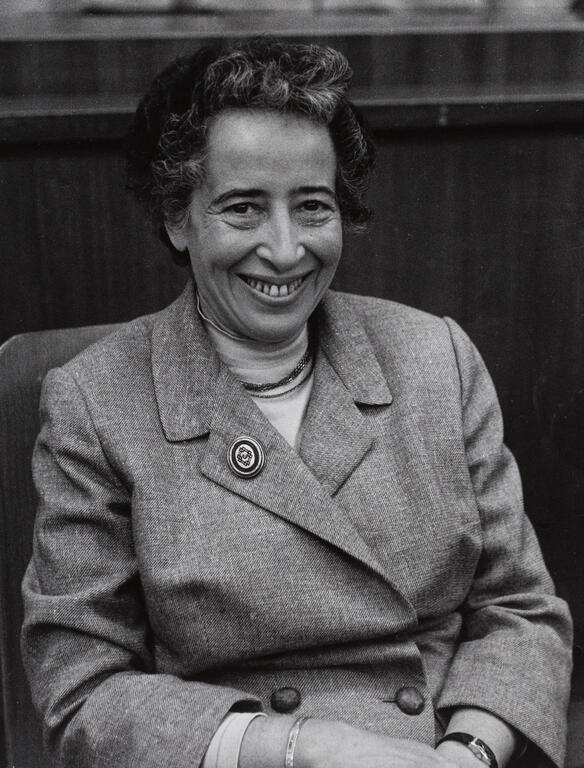

Hannah Arendt (1906-1975) war eine jüdische deutsch-US-amerikanische Theoretikerin und Journalistin, die durch die Nationalsozialist:innen in die Emigration gezwungen wurde und vor dem Hintergrund dieser Erfahrung dachte, schrieb und handelte.

Thema der Zitate: Menschenrechte und Philosophie

Menschenrechte und (globale) Philosophie

Menschenrechte werden oft als Erbe der europäischen Aufklärung verstanden. Maßgeblich Philosoph:innen des deutschen Idealismus wie Kant gelten als Erfinder:innen und Begründer:innen von Menschenrechten. Allerdings wird dieser eurozentrische Blick auf Menschenrechte auch kritisiert. Zum einen findet man die Ideen universeller Gleichheit und Freiheit in allen Teilen der Welt und zu allen Zeiten. Zum anderen werden Menschenrechte bis heute als Rechtfertigung verwendet, sog. „Andere“, „nicht-westliche“ Akteure als vermeintlich noch nicht kultiviert oder zivilisiert abzuwerten und damit zugleich eine vermeintliche europäische Überlegenheit zum Ausdruck zu bringen.

Im Zeitstrahl „Menschenrechte und (globale) Philosophie“ gehen wir folgenden Fragen nach:

• Wo und zu welchen Zeiten finden wir die Ideen universeller Freiheit und Gleichheit, die den Menschenrechten zugrunde liegen?

• Welche Kritik an Menschenrechten finden wir in der (Philosophie-)Geschichte?

• Welche Rolle spielen Kolonialismus und Nationalsozialismus für die Bedeutung der Menschenrechte in Geschichte und Gegenwart?

• In welchem Verhältnis stehen der Diskurs über Menschenrechte und die (Kritik) von kolonialer Landnahme und Versklavung?

• Was wird verdeckt, wenn wir Menschenrechte ausschließlich als Produkt der europäischen Aufklärung verstehen, statt die globale Dimension in den Blick zu nehmen?

• Inwiefern ist die Entrechtung von Juden:Jüdinnen und anderen NS-Verfolgten für die Implementierung von Menschenrechten nach 1945 grundlegend?

• Inwiefern nutzen Menschenrechte jenen, die von Entrechtung betroffen sind (nicht), um ihre grundlegenden Rechte einzuklagen?

• Wie sind Menschenrechte mit ökonomischen Machtstrukturen, Klassismus, Rassismus und Geschlechterverhältnissen verbunden?

An der Einordnung von Menschenrechten und ihren philosophischen Legitimationen in einen globalen Kontext lässt sich ihre widersprüchliche Bedeutung und Funktion aufzeigen, auch wenn wir hier nicht alle Aspekte aufgreifen können.

Dieser Zeitstrahl ist in einer Kooperation zwischen dem durch die DFG geförderten Forschungsprojekt „Wie umgehen mit Rassismus, Sexismus und Antisemitismus in Werken der klassischen Deutschen Philosophie?“ (Friedrich-Schiller-Universität Jena) und glokal e.V. entstanden.

Leider falsch

Versuch's nochmal!

Die Antwort war

Les die Antwort auf der Punktleiste.

OK

„Daß es so etwas gibt wie ein Recht, Rechte zu haben […], wissen wir erst, seitdem Millionen von Menschen auftauchten, die solche Rechte verloren hatten […].“

Richtig!

„Daß es so etwas gibt wie ein Recht, Rechte zu haben […], wissen wir erst, seitdem Millionen von Menschen auftauchten, die solche Rechte verloren hatten […].“

Jahr:

Autor*inneninfo:

Quelle:

Zitat: Hannah Arendt (1949): „Es gibt nur ein einziges Menschenrecht“, erschienen in: Die Wandlung, 4. Jg., Herbstheft 1949, S. 754-770, S. 759.

Bild: By Barbara Niggl Radloff – sammlungonline.muenchner-stadtmuseum.de, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=127246587

Kontext:

Das Zitat stammt aus Arendts Essay „Es gibt nur ein einziges Menschenrecht“ aus dem Herbst 1949. Ausgehend von sog. Displaced Persons, von Staatenlosen, die sich nicht auf ihre Staatsbürgerlichkeit und damit verbundene Rechte berufen können, fragt sie, welche Rechte „verlustig gingen, als sie ihre Menschenrechte verloren“. Arendt verweist darauf, dass die Menschenrechte gerade die Entrechteten, also diejenigen, die den Schutz der Menschenrechte am dringlichsten bräuchten, nicht schützen können. Daher müssten sie, ausgehend von den Entrechteten, neu gedacht werden. Arendts Überlegungen beziehen sich vor allem auf die durch nationalsozialistische Verfolgung Entrechter und Staatenloser und ihre eigene Erfahrung als solche.

Zum Weiterlesen:

*Deutschlandfunk (Thomas Meyer, 15.12.2015): https://www.deutschlandfunk.de/hannah-arendt-ueber-fluechtlinge-es-bedeutet-den-100.html

*Michael Rothberg (2021): An den Grenzen des Eurozentrismus. Hannah Arendts „Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft“, in: Michael Rothberg: Multidirektionale Erinnerung. Holocaustgedenken im Zeitalter der Dekolonisierung. Berlin: Metropolverlag, S. 59-96.

*Thomas Meyer (2023): Hannah Arendt. Die Biographie. München: Piper Verlag.

OK

„Die Idee der Menschenrechte trägt in sich eine Art des Sozialdarwinismus.”

Richtig!

„Die Idee der Menschenrechte trägt in sich eine Art des Sozialdarwinismus.”

Jahr:

Autor*inneninfo:

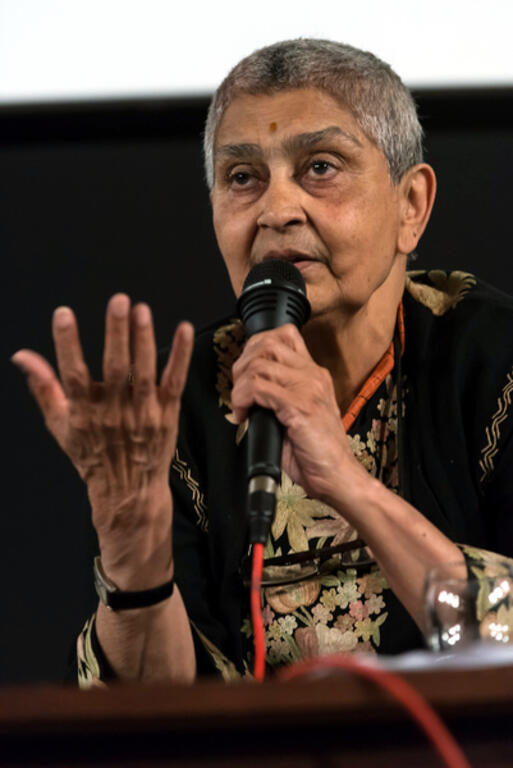

Gayatri Chakravorty Spivak (*1942) ist eine indisch-US-amerikanische Literaturwissenschaftlerin und eine zentrale Denkerin der postkolonialen Theorien.

Quelle:

Zitat übersetzt nach: Gayatri Chakravorty Spivak (2004): „Righting Wrongs“, erschienen in: The South Atlantic Quarterly, Band 103 (2/3), S. 523-581, S. 524.

Bild: Von Robert Crc – Subversive festival media, FAL, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27132005

Kontext:

Spivak kritisiert in diesem Zitat die den Menschenrechten innewohnende Idee von Zivilisation und Fortschritt. Sie zeigt auf, dass die Menschenrechte eine Logik des Stärkeren implizieren: die Menschenrechte suggerieren, dass die weißen Europäer:innen dank ihrer vermeintlichen Zivilisiertheit die Menschenrechte hervorbringen konnten, die Schwarzen Menschen lange Zeit verwehrt blieben und diesen „Anderen“ jetzt erst vermittelt werden müssen. Spivak zeigt mit ihrer Kritik auf, dass sich dieses Bild bis heute hält, obwohl längst gezeigt worden ist, dass die vermeintliche europäische Zivilisierung eine Kolonialisierung, d.h. Ausbeutung, Versklavung und Unterdrückung von Schwarzen Menschen bedeutete, deren Folgen bis heute andauern.

Zum Weiterlesen:

*Gayatri Chakravorty Spivak (21.05.2021): Wie gelingt guter Fortschritt?, https://www.deutschlandfunkkultur.de/100-jahre-frankfurter-schule-gibt-es-heute-noch-fortschritt-dlf-kultur-1852cde7-100.html

*Gayatri Chakravorty Spivak (2007): Can the Subaltern Speak? Postkolonialität und sub-alterne Artikulation, Übersetzt aus dem Englischen von Alexander Joskowicz und Stefan Nowotny. Wien: Turia + Kant Verlag.

OK

„Die natürlichen Gesetze und Regeln der Menschen sind allen Völkern gemeinsam, den christlichen und heidnischen, ohne Unterschied und gleich welche ihre Sekte, ihr Gesetz, ihr Stand, ihre Hautfarbe und Herkunft sein mag.“

Richtig!

„Die natürlichen Gesetze und Regeln der Menschen sind allen Völkern gemeinsam, den christlichen und heidnischen, ohne Unterschied und gleich welche ihre Sekte, ihr Gesetz, ihr Stand, ihre Hautfarbe und Herkunft sein mag.“

Jahr:

Autor*inneninfo:

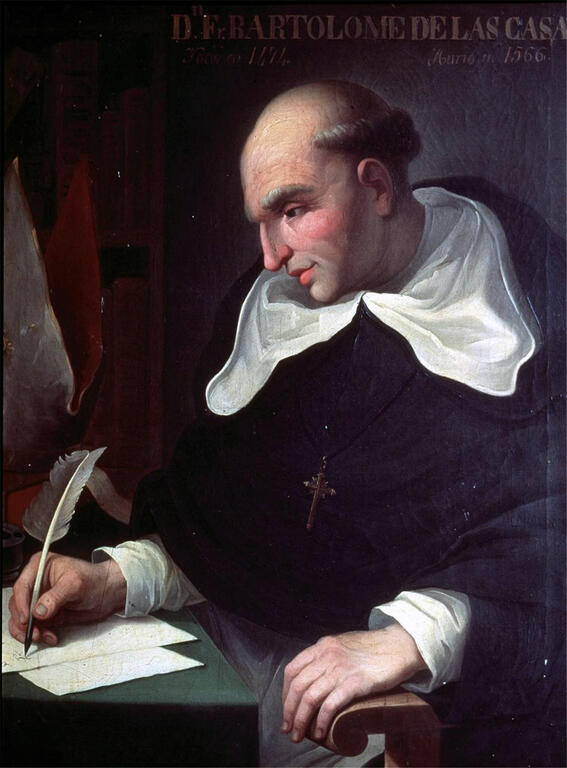

Bartholomé de Las Casas (1484-1566) war ein spanischer Dominikanermönch und erster Bischof von Chiapa (heute: Mexiko), der zunächst als Soldat, der an der Kolonisierung tatsächlich teilgenommen hatte, nach Mexiko kam. Später kritisierte er die Gewalt gegenüber der indigenen Bevölkerung scharf.

Quelle:

Zitat: Bartolomé de Las Casas (1996): „Brief an Prinz Philipp vom 20.4.1544″, erschienen in: Delgasdo Mariano (Hrsg.): Sozialethische und staatsrechtliche Schriften, Band 3 (1), Paderborn: Schöningh Verlag, S. 33-59, S. 51.

Bild: Unbekannter Maler; Informations source : National Geographic & Álvaro Huerga, Bartolomé de Las Casas: Vie et œuvres.

Kontext:

Weit vor der Formulierung der individuellen Freiheitsrechte im Europa des 18. Jahrhunderts wandte sich Las Casas mit der Forderung nach gleichen Rechten für alle Menschen gegen die spanische Politik der Unterwerfung und Kolonisierung. Er verwies auf die Unrechtmäßigkeit der vorgeblichen Verträge mit der indigenen Bevölkerung, die die Landnahme und Herrschaft der spanischen Eroberer:innen legitimieren sollten. Las Casas versuchte die Gleichheit und Freiheit der unterworfenen Völker als Menschen sowie ihr Recht auf politische Selbstbestimmung zu verteidigen. Seine Schriften und sein Eintreten für die indigene Bevölkerung setzten Las Casas dem Vorwurf aus, er beleidige die spanische Nation, betreibe Geschichtsfälschung oder sei schlichtweg geisteskrank.

Zum Weiterlesen:

*Julia Macher (31.07.2016): Vor 450 Jahren – Tod des spanischen Missionars Bartolomé de Las Casas, https://www.deutschlandfunk.de/vor-450-jahren-tod-des-spanischen-missionars-bartolome-de-100.html

*Lawrence A. Clayton (2012): Bartolomé de las Casas: A Biography. Cambridge: Cambridge University Press.

OK

„Selbstverteidigung ist ein unveräußerliches Menschenrecht, und die Taktik der Konfrontation mit dem Regime wird sich ändern, um sicherzustellen, dass die Menschen ihr Recht auf Leib und Leben verteidigen.“

Richtig!

„Selbstverteidigung ist ein unveräußerliches Menschenrecht, und die Taktik der Konfrontation mit dem Regime wird sich ändern, um sicherzustellen, dass die Menschen ihr Recht auf Leib und Leben verteidigen.“

Jahr:

Autor*inneninfo:

Walter Rodney (1942-1980) war ein Historiker und Politiker aus Guyana, der durch einen Sprengstoffanschlag der guyanischen Armee ermordet wurde.

Quelle:

Zitat übersetzt nach: Walter Rodney (1979): People’s Power, no Dictator. Georgetown, Guyana: Working People’s Alliance.

Bild: By Unknown – Original publication: unknownImmediate source: Weekend Mirror News article, Fair use, https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=53688584

Kontext:

Das Zitat stammt aus der Rede „People’s Power, no Dictator“, die Walter Rodney 1979 gehalten hat. Rodney war panafrikanischer, marxistischer Historiker und politischer Aktivist. Er stammte aus dem südamerikanischen Guyana und war nach einem Studium in Mona (Jamaika) und London (UK) als Universitätsdozent in Tansania tätig, bis er 1974 Professor in Georgetown, Guyana wurde. Er engagierte sich politisch gegen die autoritärer werdende Regierung von Forbes Burnham. So entwickelt er in verschiedenen Reden die Ideen einer Selbstemanzipation der Werktätigen, der Volksmacht (People’s Power) und einer rassenübergreifenden Demokratie (multi-racial democracy). In dem Zitat wendet sich Rodney gegen die zunehmend diktatorische Regierung von Forbes Burnham und betont dagegen Selbstverteidigung als universales Menschenrecht.

Zum Weiterlesen:

*Walter Rodney 2023 [1971]: Wie Europa Afrika unterentwickelte. Berlin: Manifest Bücher.

*Bafta Sarbo (14.12.2023): Wie Walter Rodney den Marxismus weiterentwickelte, https://www.jacobin.de/artikel/walter-rodney-dritte-welt-kapitalismus

*Massimiliano Tomba (2019): Insurgent Universality. An Alternative Legacy of Modernity. New York: Oxford University Press.

OK

„Der Mensch gilt so, weil er Mensch ist, nicht weil er Jude, Katholik, Protestant, Deutscher, Italiener ist. “

Richtig!

„Der Mensch gilt so, weil er Mensch ist, nicht weil er Jude, Katholik, Protestant, Deutscher, Italiener ist. “

Jahr:

Autor*inneninfo:

Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770–1831) war ein Philosoph des Deutschen Idealismus.

Quelle:

Zitat: Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1820): Grundlinien der Philosophie des Rechts oder Naturrecht und Staatswissenschaft im Grundrisse, §209 Anm.

Bild: Von Lazarus Gottlieb Sichling/ Nach Friedrich Julius Ludwig Sebbers – http://www.hegel.net/en/gwh3.htm, Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=111424

Kontext:

Obwohl Hegel sich für die Gleichheit aller Menschen einsetzte, argumentierte er in seinen Vorlesungen wiederholt rassistisch. Er bezeichnete die Bewohner des von ihm so genannten subsaharischen Afrikas als „eine Kindernation“, die sich aufgrund ihres Mangels an Bewusstsein von Persönlichkeit „so leicht zu Sclaven machen“ ließen. Das hießige Zitat stammt hingegen aus der Anmerkung zu §209 der „Grundlinien der Philosophie des Rechts“. Hier betont Hegel, dass in der modernen bürgerlichen Gesellschaft alle Menschen gleich sind, unabhängig von Religion oder Nationalität. Die Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass diese rechtliche Gleichheit erst geschichtlich errungen werden muss. Dieser Gedanke birgt die Möglichkeit, andere Lebensformen, die nicht der europäischen, modernen, bürgerlichen Ordnung entsprechen, als unterentwickelt abzuwerten.

Zum Weiterlesen:

*Susan Buck-Morss (2011): Hegel und Haiti. Für eine neue Universalgeschichte. Berlin: Suhrkamp Verlag.

*Daniel James und Franz Knappik (27.05.2021): Das Untote in Hegel. Warum wir über seinen Rassismus reden müssen, https://praefaktisch.de/hegel/das-untote-in-hegel-warum-wir-ueber-seinen-rassismus-reden-muessen/

*Micha Brumlik (3.9.2020): Hegel und die Juden, https://www.juedische-allgemeine.de/kultur/hegel-und-die-juden/

OK

„Wie kann man mit vollem Recht zu dieser Welt gehören, die uns gemeinsam ist? […] Ausschluss, Diskriminierung und Selektion im Namen der Rasse sind jedoch weiterhin strukturierende […] Faktoren der Ungleichheit, der Verwehrung von Rechten und der aktuellen Herrschaft […].“

Richtig!

„Wie kann man mit vollem Recht zu dieser Welt gehören, die uns gemeinsam ist? […] Ausschluss, Diskriminierung und Selektion im Namen der Rasse sind jedoch weiterhin strukturierende […] Faktoren der Ungleichheit, der Verwehrung von Rechten und der aktuellen Herrschaft […].“

Jahr:

Autor*inneninfo:

Achille Mbembe (*1957) ist ein postkolonialer Theoretiker, Philosoph und Historiker. Aktuell ist er als Professor an der Witwatersrand-Universität in Johannisburg tätig.

Quelle:

Zitat: Achille Mbembe (2017): Kritik der schwarzen Vernunft, Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, S. 321-322.

Bild: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Achille_Mbembe_2.JPG

Kontext:

Mbembe entwickelt in „Kritik der schwarzen Vernunft“ eine kritische Reflexion der westlichen Vorstellung von Vernunft und Rationalität, setzt sich mit aktuellen Dynamiken von Kolonialismus, Rassismus und Widerstand auseinander und versucht, Möglichkeiten für eine gerechtere und solidarische Weltordnung zu erkunden. In diesem Kontext versucht er zu zeigen, inwiefern das Ziel antikolonialer Befreiungskämpfe, das Recht auf gleiche Teilhabe für alle, auch für die Gegenwart relevant bleibt.

Zum Weiterlesen:

*Achille Mbembe (2017): Kritik der schwarzen Vernunft. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag.

*Katharina von Ruckteschell-Katte und Achille Mbembe (2016): Warum halten wir Unterschiedlichkeit für ein Problem?“, https://www.goethe.de/ins/bf/de/kul/mag/20885952.html

OK

„[W]ir bemächtigen uns ohne Bedenken der Länder aller Völker in allen drey übrigen Welttheilen; […] wenn sie sich […] zu widersetzen unterstehen; so rotten wir sie ganz […] aus; […] wir thun dieses alles ohne daß einmal jemand in Europa einfällt, daß wir dadurch himmelschreyende Ungerechtigkeiten begehen.“

Richtig!

„[W]ir bemächtigen uns ohne Bedenken der Länder aller Völker in allen drey übrigen Welttheilen; […] wenn sie sich […] zu widersetzen unterstehen; so rotten wir sie ganz […] aus; […] wir thun dieses alles ohne daß einmal jemand in Europa einfällt, daß wir dadurch himmelschreyende Ungerechtigkeiten begehen.“

Jahr:

Autor*inneninfo:

Johann Heinrich Gottlob Justi (1717-1771) war ein im 18. Jhd. vielgelesener und einflussreicher Ökonom, Kameralist und Advokat.

Quelle:

Zitat: Johann Heinrich Gottlob Justi (1762): Vergleichungen der europäischen mit den asiatischen und andern vermeintlich barbarischen Regierungen, Berlin.

Bild: praebook – The World biographical encyclopedia https://prabook.com/web/johann.justi/3756917

Kontext:

Justi hat sich in zahlreichen Schriften mit Themen des Rechts, der Wirtschaft, der Politik, aber auch der Philosophie auseinandergesetzt. Das Zitat stammt aus einer Schrift, in der er europäische mit anderen – vermeintlich barbarischen – Regierungen vergleicht. Im Unterschied zu vielen seiner Zeitgenoss:innen kritisiert Justi insbesondere die europäische „Einbildung“, besser entwickelt zu sein als andere Völker der Erde. Das dem nicht so sei, dass die Europäer:innen selbst roh seien, zeige sich auch im Handeln der europäischen Völker. Ziel seines Buches ist, die Einbildung der europäischen Völker zu mäßigen. Justi nimmt somit eine für seine Zeit progressive Position ein.

Zum Weiterlesen:

*Martin Espenhorst (2014): Johann Heinrich Gottlob von Justi, in: Winfried Böttcher (Hrsg.): Klassiker des Europäischen Denkens. Friedens- und Europavorstellungen aus 700 Jahren europäischer Kulturgeschichte. Baden-Baden: Nomos, S. 209-216.

*Erhard Dittrich (1974): Justi, Johann Heinrich Gottlob. In: Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 10. Berlin: Duncker & Humblot, S. 707-709, https://daten.digitale-sammlungen.de/0001/bsb00016327/images/index.html?seite=721

OK

„Kein Mensch ist illegal.“

Richtig!

„Kein Mensch ist illegal.“

Jahr:

Autor*inneninfo:

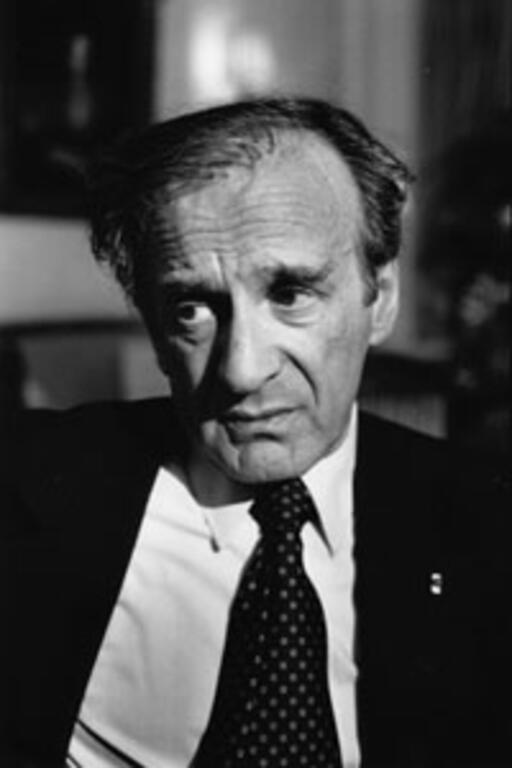

Elie Wiesel (1928-2016) war ein jüdischer US-amerikanisch-rumänischer Publizist, Autor und Hochschullehrer sowie Shoahüberlebender. Er schrieb Bücher zur Shoah und war bis an sein Lebensende ein Vorkämpfer gegen Rassismus und Menschenfeindlichkeit.

Quelle:

Zitat: Flyer der „National Campaign for the Civil and Human Rights of Salvadorans“, 1988.

Bild: Von photo©ErlingMandelmann.ch, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11472798

Kontext:

„Kein Mensch ist illegal“ ist ein politischer Slogan, der sich gegen Abschiebepolitiken, Asylrechtsverschärfungen und Rassismus in den USA richtet und bis heute im Kontext von Flucht, Abschiebepolitiken, Grenzen und Asylrechtsdebatten auch in Deutschland verwendet wird. Die darin formulierte Kritik besagt, dass Abschiebepolitiken Menschen illegalisieren und ihnen grundlegende Menschenrechte verwehren. Als Urheber gilt Elie Wiesel, der den Slogan im Rahmen einer Bürger- und Menschenrechtskampagne für Salvadorianer:innen in den USA eingebracht haben soll. Seit 1997 gibt es ein internationales akademisches Netzwerk, das den Namen „Kein Mensch ist illegal“ trägt und illegalisierte Menschen unterstützt.

Zum Weiterlesen:

*Cross the Border (Hrsg. 1999): Kein Mensch ist illegal: ein Handbuch zu einer Kampagne. ID-Verl.

*Sabine Veth (2007): kein mensch ist illegal. In: Ulrich Brand, Bettina Lösch und Stefan Thimmel (Hrsg): ABC der Alternativen, https://www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/ABC/ABC_der_Alternativen_kein_mensch_ist_illegal_Veth.pdf

OK

„[E]s wäre schon die Mühe wert, […] dem ach so […] humanistischen […] Bourgeois des 20. Jahrhunderts begreiflich zu machen, dass er selbst einen Hitler in sich trägt […], dass er […] eine […] ekelhaft rassistische Auffassung von [… den Menschenrechten] hat.“

Richtig!

„[E]s wäre schon die Mühe wert, […] dem ach so […] humanistischen […] Bourgeois des 20. Jahrhunderts begreiflich zu machen, dass er selbst einen Hitler in sich trägt […], dass er […] eine […] ekelhaft rassistische Auffassung von [… den Menschenrechten] hat.“

Jahr:

Autor*inneninfo:

Aimé Césaire (1913-2008) war ein afrokaribisch-französischer Politiker und Autor. Er war Mitbegründer der Négritude und Teil der antikolonialen Bewegung.

Quelle:

Zitat: Aimé Césaire (2017): Über den Kolonialismus, Berlin: Alexander Verlag, S. 34 f.

Bild: Von Jean Baptiste Devaux, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=39217586

Kontext:

Das Zitat stammt aus Césaires publizierter Rede „Über den Kolonialismus“. Er kritisiert das Selbstbild des aufgeklärten Europas. Er zeigt, dass Menschenrechte in einer kolonisierten Welt nicht für alle gelten. Vielen seien Menschenrechtsverletzungen durch Europäer:innen erst durch den Nationalsozialismus deutlich geworden, als sie innerhalb Europas stattfanden. Césaires Kritik am Kolonialismus ist wichtig, er verkennt aber die Spezifik des rassifizierenden Antisemitismus, wenn er Juden:Jüdinnen zu weißen Europäer:innen macht. Bis heute ist Césaire eine wichtige Referenz in Diskussionen um das Verhältnis von Kolonialismus und Shoah. Manche sehen Césaires Überlegungen als Möglichkeit, Kolonialismus und Shoah in ihrem Verhältnis zu begreifen. Andere sehen in ihm einen Vordenker für die Relativierung der Shoah.

Zum Weiterlesen:

*Jonas Kreienbaum (2021): Koloniale Ursprünge? Zur Debatte um mögliche Wege von Windhuk nach Auschwitz, https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/geschichte-und-erinnerung-2021/341135/koloniale-urspruenge/

*Susanne Stemmler und Andrea Gerk (18.04.2018): Aimé Césaire anklagend und radikal gegen die Enthumanisierung.

OK

„Dieser Handel kann nicht gut seyn, […] der die ersten natürlichen Rechte, Gleichheit und Unabhängigkeit, verletzt, und Einem Menschen eine Herrschaft über seine Brüder gibt, zu der ihn Gott nie bestimmen könnte.“

Richtig!

„Dieser Handel kann nicht gut seyn, […] der die ersten natürlichen Rechte, Gleichheit und Unabhängigkeit, verletzt, und Einem Menschen eine Herrschaft über seine Brüder gibt, zu der ihn Gott nie bestimmen könnte.“

Jahr:

Autor*inneninfo:

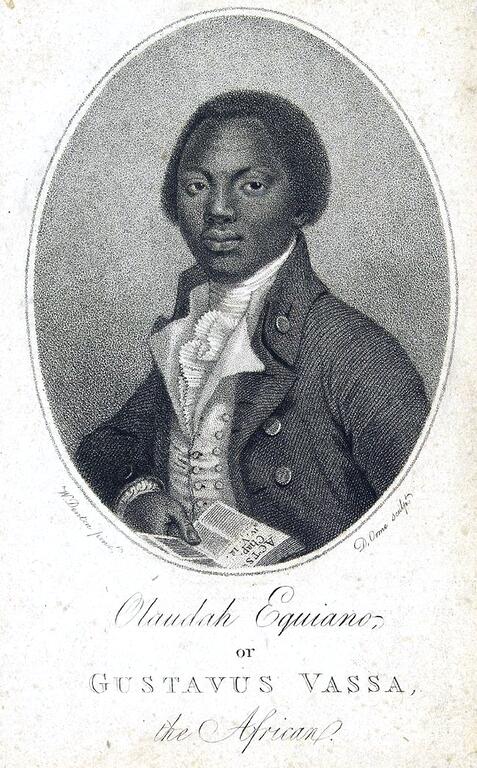

Olaudah Equiano (1745-1797) war ein in Nigeria geborener Autor der afrikanischen Diaspora, der als Kind versklavt wurde. Auf Grund seiner Bildung wurde ihm später erlaubt, Handel zu treiben. 1766 konnte er sich freikaufen und setzte sich ab 1777 in England für die Abschaffung der Versklavung ein.

Quelle:

Zitat: „Olaudah Equiano‘s oder Gustav Wasa‘s des Afrikaners merkwürdige Lebensgeschichte von ihm selbst geschrieben.“ Aus dem Englischen übersetzt. Göttingen bey Johann Christian Dieterich, 1792. Orig.: The interesting Narrative of the Life of Oulaudah. Equiano or Gustavus Vassa the Africa, written by himself (1789), S. 193.

Bild: Unknown author – Project Gutenberg eText 15399 – http://www.gutenberg.org/etext/15399Author: Uploader: User Tagishsimon on en.wikipedia; description page is (was) here* 01:52, 17 April 2005 [[:en:User:Tagishsimon|Tagishsimon]] 455×700 (50,997 bytes) ([[:en:Olaudah Equiano]] – [[:en:Project Gutenberg]] eText 15399.png From http://www.gutenberg.org/etext/15399 {{PD}}), Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1185039

Kontext:

Das Zitat stammt aus einer Erinnerung von Equiano an kriegerische Auseinandersetzungen, die in seiner Kindheit zwischen benachbarten Staaten stattfanden, um Beute und Gefangene zu machen und sie an europäische Versklavungshändler:innen zu verkaufen. Im beschriebenen Fall unterlagen die Angreifer:innen und wurden getötet bzw. versklavt – wobei er den Kontrast zur Unmenschlichkeit der europäischen Versklavung hervorhebt. Equiano richtet sich in seiner Autobiographie zunächst nicht gegen jede Form der Versklavung. Die Mittel, um sich freizukaufen, erlangte er, indem er am Menschenhandel teilnahm. Seine zunächst ambivalente Haltung gegenüber der Versklavung veränderte sich im Laufe seines Lebens und führte schließlich zu einem entschiedenen Eintreten gegen die sie.

Zum Weiterlesen:

*Olaudah Equiano (2024): Der interessante Lebensbericht von Olaudah Equiano oder Gustavus Vassa, dem Afrikaner, Berichtet von ihm selbst, hrsg. v. Hans-Joachim Hahn. Lausanne: Peter Lang Ltd. International Academic Publishers.

*https://www.equianosworld.org/

OK

„Es gibt keine anderen Unterscheidungen als die der Tugenden und Talente, keine andere Überlegenheit als die, die das Gesetz bei der Ausübung einer öffentlichen Aufgabe gewährt. Das Gesetz ist für alle dasselbe, ob es bestraft oder schützt.“

Richtig!

„Es gibt keine anderen Unterscheidungen als die der Tugenden und Talente, keine andere Überlegenheit als die, die das Gesetz bei der Ausübung einer öffentlichen Aufgabe gewährt. Das Gesetz ist für alle dasselbe, ob es bestraft oder schützt.“

Jahr:

Autor*inneninfo:

Unabhängige Republik Haiti von 1804

Quelle:

Zitat: übersetzt aus der englischen Fassung des Art. 5, Verfassung von St. Dominique 1801.

BIld: Von Bdx – Eigenes Werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=68872721

Kontext:

Das Zitat stammt aus der Verfassung von St. Dominique (heute Haiti) aus dem Jahr 1801. Im August 1791 revoltierten Schwarze versklavte Menschen gegen die französische Kolonialmacht und befreiten sich selbst. Nachdem die französische Nationalversammlung 1792 allen Bewohner:innen der Kolonien gleiche Rechte zubilligt, kommt es zu militärischen Auseinandersetzungen gegen weiße Royalist:innen. Die Verfassung von 1801 geht maßgeblich auf Toussaint L’Ouverture zurück. In ihr installiert er sich zum Gouverneur auf Lebenszeit und gründet das Gemeinwesen zugleich auf universalistische Überzeugungen von Gleichheit. Die Verfassung führte zum politischen Bruch. Napoleon entsandte daraufhin eine Streitmacht. Die Armee L’Ouvertures musste sich nach drei Monaten ergeben. Trotzdem wird St. Dominique 1804 unabhängig und in Haiti umbenannt.

Zum Weiterlesen:

*C.L.R. James (2021) [1938]: Die schwarzen Jakobiner. Berlin: Karl Dietz Verlag Berlin.

*Sudhir Hazareesingh (2022): Black Spartacus. Das große Leben des Toussaint Lou-verture. München: C.H. Beck.

*Europeana: Drei Portraits der Haitianischen Revolution, https://www.europeana.eu/de/exhibitions/black-lives-in-europe/three-portraits-of-the-haitian-revolution

OK

„Wer einen Menschen rettet, rettet die ganze Welt.“

Richtig!

„Wer einen Menschen rettet, rettet die ganze Welt.“

Jahr:

Autor*inneninfo:

aus dem Babylonischen Talmud

Quelle:

Zitat: Babylonischer Talmud, Traktat Sanhedrin 37a.

Bild: The Babylonian Talmud published by Daniel Bomberg 1519-1523.; Daniel Bomberg, Public domain, via Wikimedia Commons https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c9/Babylonian_Talmud_%28Daniel_Bomberg_1519-1523%29.jpg

Kontext:

Das Zitat stammt aus dem Babylonischen Talmud, der nicht die jüdischen Religionsgesetze selbst, sondern rabbinische Interpretationen ihrer Auslegung und Anwendung in der Praxis enthält. Das Zitat drück eine strikte Gegenseitigkeit zwischen Menschen aus. Es handelt sich um ein meta-halachisches – ein universalistisches – Prinzip, das die gleichzeitige Universalität und Partikularität aller und jedes Menschen hervorhebt. Insofern hat es einen Anspruch, der den Menschenrechten nahe kommt. Das Zitat aus dem Talmud hat eine zentrale Bedeutung für Religionsgelehrte wie zum Beispiel Maimonides. Die internationale Gedenkstätte Yad Vaschem ehrt die „Gerechten unter den Völkern“ (diejenigen, die Jüd:innen während der Shoah retteten) mit einer Medaille, auf der dieser Satz aus dem Talmud eingraviert ist.

Zum Weiterlesen:

*Programm Yad Vashem zur Medaille der Gerechten: Ein ganzes Universum, https://www.yadvashem.org/de/righteous/about-the-program/entire-universe.html

*Omri Böhm (2022): Radikaler Universalismus. Berlin: Ullstein Verlag.

OK

„[…] auch die Intelligenz hat noch nie jemanden gerettet; und das stimmt, denn wiewohl man im Namen der Intelligenz und der Philosophie die Gleichheit der Menschen verkündet, beschließt man in ihrem Namen auch deren Ausrottung.“

Richtig!

„[…] auch die Intelligenz hat noch nie jemanden gerettet; und das stimmt, denn wiewohl man im Namen der Intelligenz und der Philosophie die Gleichheit der Menschen verkündet, beschließt man in ihrem Namen auch deren Ausrottung.“

Jahr:

Autor*inneninfo:

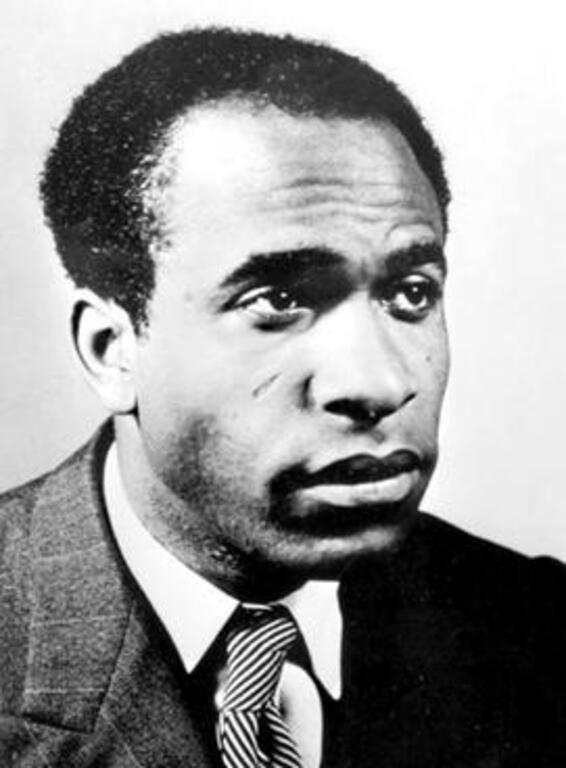

Frantz Fanon (1925-1961), geb. in Martinique, studierte Medizin und Philosophie in Lyon und war einer der wichtigsten Vordenker der anti- bzw. postkolonialen Theorie.

Quelle:

Zitat: Frantz Fanon (1952): Schwarze Haut, Weiße Masken, aus dem Franz. von Eva Moldenauer, Wien/Berlin: Verlag Turia + Kant 2019, S. 26.

Bild: By https://wiki.uchicago.edu/display/powerpedia/Frantz+Fanon, Fair use, https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=37296352

Kontext:

Das Zitat stammt aus Fanons berühmter Schrift „Schwarze Haut, Weiße Masken“ aus dem Jahr 1952, in der er sich mit der psychischen Wirkung kolonialer Gewalt auseinandersetzt und sich damit von der Négritude-Bewegung abwendet. In der Schrift findet sich an mehreren Stellen eine Kritik der europäischen Aufklärung. In diesem Zitat macht Fanon deutlich, dass es keine Frage der Intelligenz ist, ob einem gleiche Rechte zuzugestehen sind; im Gegenteil, die Philosoph:innen hätten die Ausrottung der Kolonisierten legitimiert.

Trotz dieser Kritik an der Philosophie und deren Verkündung von Gleichheit, sieht Fanon zu diesem Zeitpunkt die Möglichkeit der Befreiung in einem universellen Humanismus. Er schloss sich später dem antikolonialen Kampf der Algerier:innen gegen die französische Kolonialmacht an.

Zum Weiterlesen:

*Peter Hudis (04.05.2021): Der radikale Humanismus des Frantz Fanon. Übersetzt von Franziska Heinisch. Berlin: Jacobin/Brumaire Verlag, https://www.jacobin.de/artikel/frantz-fanon-postkolonialismus-dekolonisation-algerienkrieg-fln-jean-paul-sartre-humanismus-raya-dunayevskaya

*Frédéric Ciriez, Romain Lamy (2021): Frantz Fanon. Aus dem Französischen von Michael Adrian. Hamburg: Hamburger Edition.

OK

„Menschenrechte sind Frauenrechte und Frauenrechte sind Menschenrechte.“

Richtig!

„Menschenrechte sind Frauenrechte und Frauenrechte sind Menschenrechte.“

Jahr:

Autor*inneninfo:

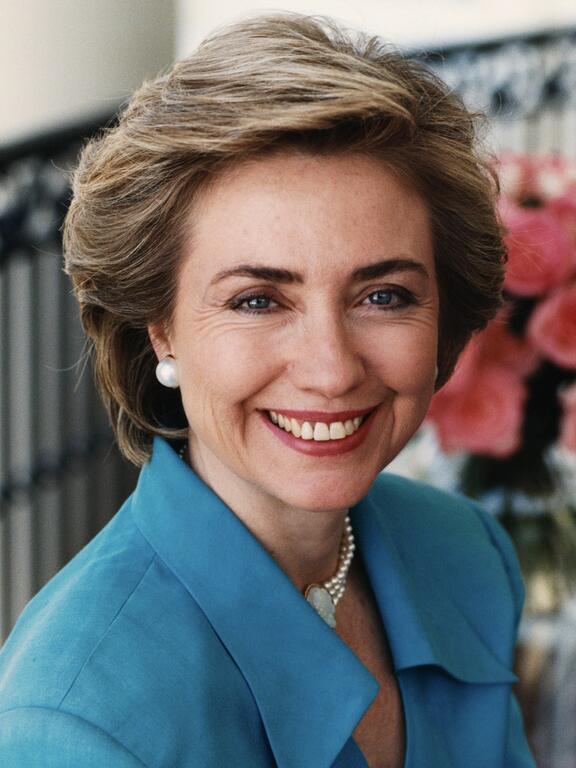

Hillary Clinton (*1947) ist eine US-Amerikanische Politikerin und war unter der Präsidentschaft ihres Mannes von 1992 bis 2001 sog. First Lady.

Quelle:

Zitat: Hillary Clinton (1995): Keynote während der „Fourth World Conference on Women“ Peking 1995.

Bild: By White House – Official Portrait of First Lady Hillary Clinton, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=139486826

Kontext:

Dieses Zitat stammt aus Clintons Rede als „First Lady“ der USA während der „Fourth World Conference on Women“ in Peking, China. Sie adressiert verschiedene Dimensionen der Verletzung von Menschenrechten von Frauen. Sie verweist darauf, dass vielen Frauen, die an der Konferenz teilnehmen wollten, die Teilnahme verwehrt wurde. Freiheit bedeute, dass alle ihren Regierungen ohne Gefahr für Leib und Leben widersprechen dürfen. Während Clinton sich als Menschenrechtlerin versteht, wird sie dafür kritisiert, dass sie die Forderungen nach Menschenrechten hinter wirtschaftliche und machtpolitische Interessen der USA zurückstellt und damit deren grundlegende Bedeutung unterläuft. Bekannter ist der Slogan auch im Kontext feministischer Bewegungen, die damit für gleiche Rechte von Frauen eintreten.

Zum Weiterlesen:

*Medica mondiale (2024): Frauenrechte sind Menschenrechte, https://medicamondiale.org/gewalt-gegen-frauen/frauenrechte-sind-menschenrechte

*Roman Birke und Carola Sachse (Hg. 2018): Menschenrechte und Geschlecht im 20. Jahrhundert. Göttingen: Wallstein Verlag.

OK

„Vor allem konstatieren wir die Tatsache, daß die sogenannten Menschenrechte […] nichts anderes sind als die Rechte des Mitglieds der bürgerlichen Gesellschaft.“

Richtig!

„Vor allem konstatieren wir die Tatsache, daß die sogenannten Menschenrechte […] nichts anderes sind als die Rechte des Mitglieds der bürgerlichen Gesellschaft.“

Jahr:

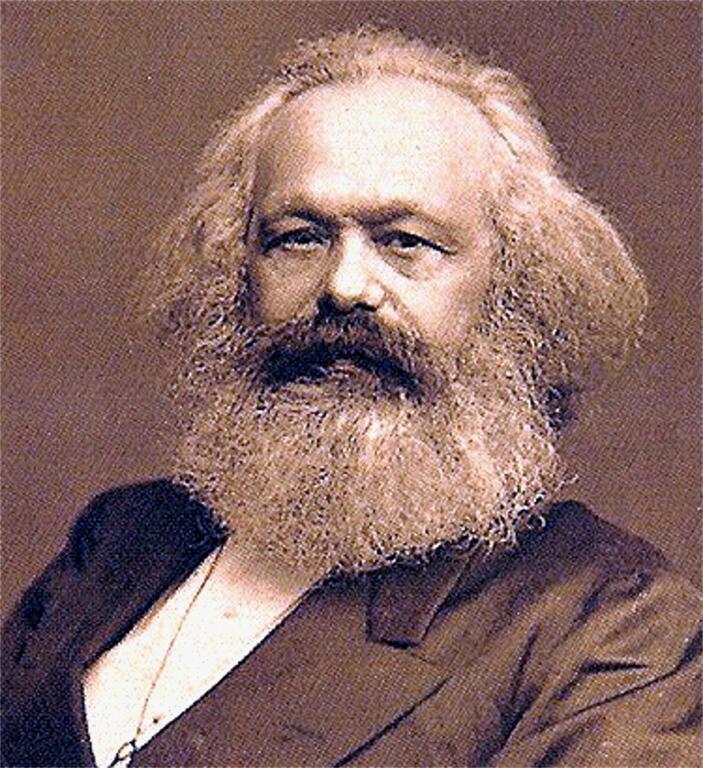

Autor*inneninfo:

Karl Marx (1818-1883) war Gesellschaftstheoretiker, Philosoph und Ökonom und gilt als ein wichtiger Theoretiker der Arbeiter*innenbewegung.

Quelle:

Zitat: Karl Marx (1843): Zur Judenfrage, MEW, Band 1, S. 364.

Bild: By John Jabez Edwin Mayal – International Institute of Social History in Amsterdam, Netherlands, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7633749

Kontext:

In „Zur Judenfrage“ befasst sich Marx mit dem Kampf von Juden:Jüdinnen um gleiche Rechte in der modernen Gesellschaft. Liberale Menschenrechte interpretiert er als Abwehrrechte, die vor staatlichen Übergriffen oder Konflikten schützen sollen. Insofern unterstellen sie aus Marx’ Sicht implizit ein primär feindseliges Verhältnis zwischen Menschen und sind Ausdruck der durch Konkurrenzverhältnisse geprägten bürgerlichen Gesellschaftsordnung, die eine solche Gesellschaft mitzementiert, statt zu ihrer Überwindung beizutragen. Gegen die liberalen Menschenrechte, welche die ökonomische Ausbeutung nur verschleierten, setzt Marx deshalb auf deren Abschaffung. Auf Marx’ Kritik stützen sich sowohl die Arbeiter:innenbewegung als auch anti-koloniale Befreiungsbewegungen.

Zum Weiterlesen:

*Karl Marx (1956): „Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie“, in: Marx-Engels-Werke 1. Berlin: Karl Dietz Verlag Berlin, S. 201–336.

*Christoph Menke (2015): Kritik der Rechte. Berlin: Suhrkamp Verlag.

*Eleonora Roldán Mendívil, Bafta Sarbo (Hrsg. 2022): Die Diversität der Ausbeutung. Zur Kritik des herrschenden Antirassismus, Berlin: Karl Dietz Verlag Berlin.

OK

„Ist der Brauch bisher gewesen, dass man uns für Eigenleute (Leibeigene) gehalten hat […], dass uns Christus alle mit seinen kostbarlichen Blutvergießen […] erkauft hat, den Hirten gleich wie den Höchsten […]. Darum erfindet sich mit der Schrift, dass wir frei sind […].“

Richtig!

„Ist der Brauch bisher gewesen, dass man uns für Eigenleute (Leibeigene) gehalten hat […], dass uns Christus alle mit seinen kostbarlichen Blutvergießen […] erkauft hat, den Hirten gleich wie den Höchsten […]. Darum erfindet sich mit der Schrift, dass wir frei sind […].“

Jahr:

Autor*inneninfo:

Der Verfasser ist umstritten. Verabschiedet wurde der Text nach einer Bauernversammlung in Memmingen im Rahmen des Deutschen Bauernkriegs (1524-26).

Quelle:

Zitat: Zwölf Artikel der Bauernschaft.

Bild: Cleveland Museum of Art, Public domain, via Wikimedia Commons, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:K%C3%A4the_Kollwitz_(German,_1867-1945)_-_Beim_Dengeln,_Part_3_of_the_series_%22Peasants%27_War%22_(Beim_Dengeln,_Blatt_3_aus_dem_Zyklus_%22Bauernkrieg%22),_-_2014.348_-_Cleveland_Museum_of_Art.jpg

Kontext:

Im Nachgang der Reformation sahen sich viele Bauern:Bäuerinnen darin bestätigt, dass die bisherige Gesetzeslage nicht dem Willen Gottes entsprach und ihnen Unrecht getan wurde. Sie argumentieren mit der Bibel gegen die kirchlich sanktionierte Ordnung. Die Zwölf Artikel der Bauernschaft gelten als frühe Forderung nach Menschen- und Freiheitsrechten in Europa.

Neben der Abschaffung der Leibeigenschaft wird unter anderem das Recht auf Jagd und Fischerei auf gemeinschaftlichem Land/Wasser, die Freiheit, einen Pfarrer zu wählen und abzusetzen sowie eine unabhängige Gerichtsbarkeit gefordert. Die Aufständigen beriefen sich explizit auf Martin Luther (1483-1546), der den Aufstand jedoch ablehnte und zur Niederschlagung der Bauernaufstände aufrief. Die Niederschlagung folgte und die Zwölf Artikel der Bauernschaft traten nicht in Kraft.

Zum Weiterlesen:

*Julia Huber (06.01.2018): Im Allgäu liegt ein Ursprung der Menschenrechte, https://www.sueddeutsche.de/bayern/memmingen-im-allgaeu-liegt-ein-ursprung-der-menschenrechte-1.3813725

*Gesamter Urtext: https://web.archive.org/web/20071112051419/http://stadtarchiv.memmingen.de/918.html

OK

„Daß also ein Teil der Menschen durch die Natur (von Natur aus) selbst zu freien Leuten und ein anderer zu Sklaven bestimmt ist und daß es für die letzteren gerecht und zuträglich ist, auch wirklich Sklaven zu sein, ist hiermit bewiesen.“

Richtig!

„Daß also ein Teil der Menschen durch die Natur (von Natur aus) selbst zu freien Leuten und ein anderer zu Sklaven bestimmt ist und daß es für die letzteren gerecht und zuträglich ist, auch wirklich Sklaven zu sein, ist hiermit bewiesen.“

Jahr:

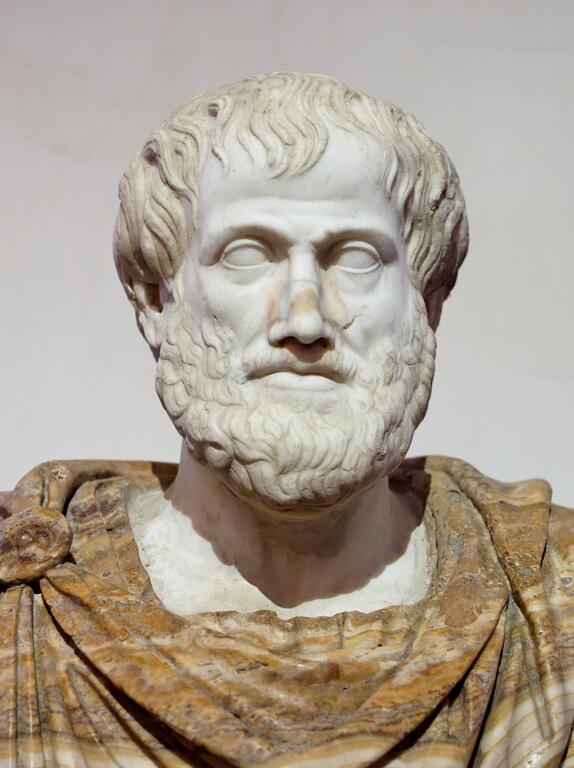

Autor*inneninfo:

Aristoteles (384 v. Z. – 322 v. Z.) war ein antiker Philosoph, Schüler in der Platonischen Akademie und Erzieher Alexanders am Hof König Philipps. Er lehrte ab 335/4 im öffentlichen Gymnasium (Lykeion) in Athen und gründete dann die später nach Peripathos genannte eigene Schule.

Quelle:

Zitat: Aristoteles: Politica / Politik, 1255a3–6.

Bild: Von Nach Lysipp – Jastrow (2006), Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1359807

Kontext:

Das Zitat stammt aus Aristoteles erstem Buch seiner „Politik“, in dem er versucht, die Ungleichheit von Machtverteilung und die Unter- und Überordnung der Menschen als natürliche Gegebenheit auszuweisen. Gegen den Einwand, dass Kriegsgefangene zufällig in die Versklavung geraten könnten, ohne vorher versklavt gewesen zu sein, wendet er ein, dass sich gerade in ihrem Unterliegen im Kampf ihre bis dahin verborgen gebliebene „Sklavennatur“ zeige: Denn es ist „immer der Sieger dem Besiegten […] an Trefflichkeit überlegen, so daß die Gewalt nie ohne eine gewisse Tugend zu sein scheint“ (1525a). Aristoteles Verteidigung der Institution der Versklavung bildete für die Eroberer:innen, Versklavungshalter:innen und Siedler:innen der Vormoderne wie auch der Moderne eine wirkmächtige Quelle zur Rechtfertigung ihres Handelns.

Zum Weiterlesen:

*Annika von Lüpke (2019): Sklavennatur und Menschennatur im politischen Denken des Aristoteles. Berlin/Boston: De Gruyter Oldenbourg., https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9783110651478/html

*Alfried Schmitz (17.04.2018): Geschichte der Sklaverei – Unterdrückung im Namen des Höchsten.

OK

„Alle Menschen sind gleich im Sinne der grundlegenden Menschenwürde sowie der Grundrechte und Grundpflichten, ohne jede Diskriminierung […]. Wahrer Glaube ist die Garantie für den Genuss solcher Würde auf dem Weg zur Vervollkommnung des Menschen.“

Richtig!

„Alle Menschen sind gleich im Sinne der grundlegenden Menschenwürde sowie der Grundrechte und Grundpflichten, ohne jede Diskriminierung […]. Wahrer Glaube ist die Garantie für den Genuss solcher Würde auf dem Weg zur Vervollkommnung des Menschen.“

Jahr:

Autor*inneninfo:

Organisation für Islamische Zusammenarbeit

Quelle:

Zitat: Kairoer Erklärung der Menschenrechte im Islam, 1. Artikel.

Bild: Decorative logo from p. 2 of Cairo Declaration on Human Rights in Islam. Quelle: Official Document System of the United Nations (ODS) https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/05/Cairo_Declaration_on_Human_Rights_in_Islam_Page_2_seal.jpg

Kontext:

Das Zitat stammt aus der Kairoer Erklärung der Menschenrechte im Islam. Sie wurde 1990 von der Konferenz der Organisation Islamischer Staaten angenommen. Sie resultierte aus der Kritik, die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte sei „eine säkulare Interpretation der judäo-christlichen Tradition“ und deshalb von Muslimen:Muslimas nicht ohne Bruch ihres eigenen Rechts zu befolgen, so etwa 1981 der iranische Vertreter bei den vereinten Nationen, Said Rajaie-Khorassani. Deshalb ist die Kairoer Erklärung explizit auf die islamische Scharia gegründet. Das verursacht eine Spannung, die sich auch im Zitat ausdrückt. Einerseits wird die Menschenwürde „ohne jede Diskriminierung“ – ausdrücklich auch solcher aufgrund von „religiösem Glauben“ – garantiert, andererseits ist der „wahre Glaube“ die „Garantie für den Genuss solcher Würde“.

Zum Weiterlesen:

*Anna Würth, unter Mitarbeit von Sonja Tillmann (2005): Menschenrechte, Dialog und Islam: Überlegungen zu Strategien des Menschenrechtsschutzes. In: Zeitschrift Menschenrecht Heft 1/2, https://www.buergerundstaat.de/1_2_05/dialog.htm

*Heiner Bielefeldt (11. April 2022): Menschenrechte unter Vorbehalt? In: Welt-Sichten: Magazin für globale Entwicklung und ökumenische Zusammenarbeit, https://www.welt-sichten.org/artikel/40111/menschenrechte-unter-vorbehalt

OK

„Jetzt erst wurde es mir klar, wie schwer es für mich sein werde, meiner afrikanischen Herkunft wegen ein passendes Unterkommen zu finden; denn obschon ich Gaben hatte, dachte niemand daran, mich einen Beruf lernen zu lassen.“

Richtig!

„Jetzt erst wurde es mir klar, wie schwer es für mich sein werde, meiner afrikanischen Herkunft wegen ein passendes Unterkommen zu finden; denn obschon ich Gaben hatte, dachte niemand daran, mich einen Beruf lernen zu lassen.“

Jahr:

Autor*inneninfo:

Henriette Alexander (1817-1895), geboren in Stuttgart, war Tochter von afrikanischen Kammerdiener:innen, die selbst als Hilfslehrerin an verschiedenen Orten tätig war.

Quelle:

Zitat: eigenhändige Aufzeichnungen der Henriette Alexander, veröffentlicht im Monatsblatt von Beuggen, Mai 1895, Nr. 4, S. 30-32.

Bild: Findagrave https://de.findagrave.com/memorial/54683438/johanna-henrietta-moldenhauer

Kontext:

Das Zitat stammt aus Henriette Alexanders eigenen Aufzeichnungen über ihr Leben. Als Tochter von sog. afrikanischen Kammerdiener:innen lebte sie Zeit ihres Lebens in Abhängigkeiten. Aufgrund ihres Lerndurstes, wie sie selbst schrieb, las sie viel, insbesondere die Bibel. In ihren Aufzeichnungen beschreibt sie die verschiedenen Stationen ihres Lebens als Lehrerin. In dem Zitat drückt sie aus, dass sie trotz ihrer Begabungen keine Unabhängigkeit im Wohnen oder im Beruf erreichen können würde. Ihr wurden Gleichheit und Freiheit wegen ihrer afrikanischen Herkunft verwehrt.

Zum Weiterlesen:

*Monika Firla (2001): Exotisch – höfisch – bürgerlich. Afrikaner in Württemberg vom 15. bis 19. Jahrhundert. Katalog zur Ausstellung des Hauptarchivs Stuttgarts: Stuttgart.

*Helen Whittle (13.11.2012): Homestory Deutschland, https://www.dw.com/de/schwarze-deutsche-geschichte/a-16372845

OK

„Völker der Welt, wir amerikanischen N* appellieren an euch; unsere Behandlung in Amerika ist nicht nur eine interne Frage der Vereinigten Staaten. Es ist ein grundlegendes Problem der Menschlichkeit, der Demokratie, der Diskriminierung aufgrund von Rasse und Hautfarbe.”

Richtig!

„Völker der Welt, wir amerikanischen N* appellieren an euch; unsere Behandlung in Amerika ist nicht nur eine interne Frage der Vereinigten Staaten. Es ist ein grundlegendes Problem der Menschlichkeit, der Demokratie, der Diskriminierung aufgrund von Rasse und Hautfarbe.”

Jahr:

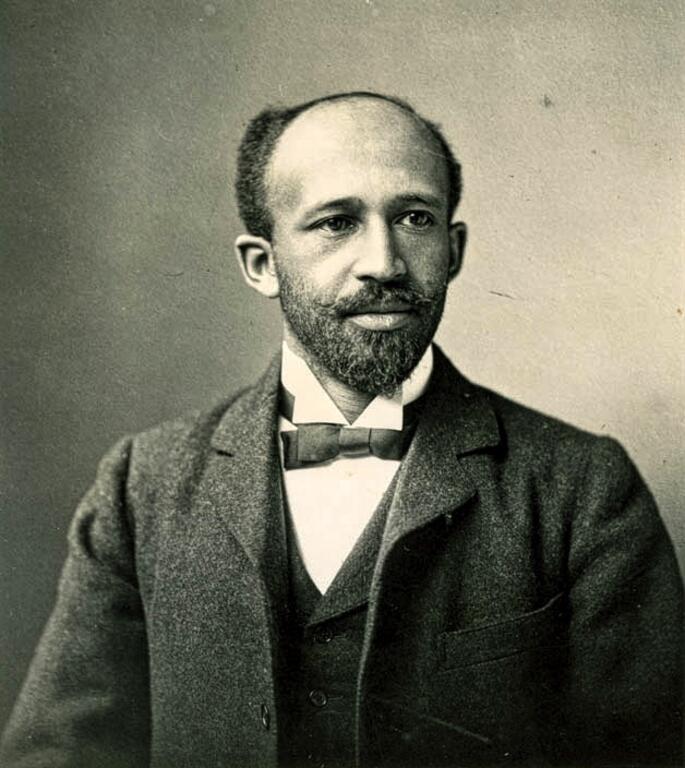

Autor*inneninfo:

W.E.B. Du Bois (1868-1963) war ein US-amerikanischer Menschenrechtsaktivist und Bürgerrechtler sowie Philosoph, Soziologe und Historiker.

Quelle:

Zitat: Brief an die neu gegründeten United Nations: „An Appeal to the World: A Statement of Denial of Human Rights to Minorities in the Case of Citizens of Negro Descent in the United States of America and an Appeal to the United Nations for Redress.“

Bild: By Unknown author – http://www.library.umass.edu/spcoll/collections/galleries/dubois/MS0312-0390.jpg, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17497925

Kontext:

In dem Brief an die neu gegründeten Vereinten Nationen und die angesichts des Nationalsozialismus implementierte Allgemeine Erklärung der Menschenrechte verknüpft Du Bois die Situation der Schwarzen in den USA mit allgemeinen Fragen der Menschenrechte. Während die USA in Europa als Alliierte die Befreiung vom Faschismus und dem Unrecht maßgeblich vorangebracht haben, werden Schwarzen weiterhin grundlegende Rechte in den USA verwehrt. Du Bois appelliert an die Weltgemeinschaft, die ungerechte und unrechte Behandlung von Schwarzen nicht als innenpolitisches Problem den USA zu überlassen, sondern auch an die USA den Maßstab allgemeiner Menschlichkeit und Demokratie anzulegen.

Zum Weiterlesen:

*Birgit Morgenrath (23.02.2018): Vor 150 Jahren – Bürgerrechtler W. E. B. Du Bois, https://www.deutschlandfunk.de/vor-150-jahren-buergerrechtler-w-e-b-du-bois-geboren-100.html

*Diane Izabiliza (26.03.2015): W.E.B. Du Bois. Ein afroamerikanischer Intellektueller und Aktivist in seiner Zeit, https://lernen-aus-der-geschichte.de/Lernen-und-Lehren/content/12341

OK

„Die Verweigerung einer Universalität, die sich an der Gleichheit der Menschen […] orientiert, zieht sich bis in unsere Tage. […] Die Nachtseite europäischer Ethik, sie ist nicht mehr so finster wie einst, aber bedarf doch arg des Lichtes.“

Richtig!

„Die Verweigerung einer Universalität, die sich an der Gleichheit der Menschen […] orientiert, zieht sich bis in unsere Tage. […] Die Nachtseite europäischer Ethik, sie ist nicht mehr so finster wie einst, aber bedarf doch arg des Lichtes.“

Jahr:

Autor*inneninfo:

Charlotte Wiedemann (*1954) ist Journalistin und Autorin und arbeitet gegenwärtig zu Erinnerungskulturen und postkolonialem Denken.

Quelle:

Zitat: Charlotte Wiedemann (2022): Den Schmerz der Anderen begreifen, Berlin: Ullstein Verlag, S. 54.

Bild: Anette Daugardt

Kontext:

Das Zitat verweist darauf, dass die Europäer:innen sich einerseits als Begründer der Gleichheit aller Menschen verstehen, während sie zugleich als ehemalige Kolonialmächte die Aufarbeitung und Entschädigung von Kolonialverbrechen verweigern. Jeder Schritt müsse von Opfern eingeklagt, erstritten und ausgehandelt werden. Das Zitat ist in jüngeren Diskussionen um globale Erinnerungskulturen verortet, in denen insbesondere um das Verhältnis von Kolonialismus und Nationalsozialismus gestritten wird. Wiedemann rekonstruiert in ihrem journalistischen Buch konkrete Verflechtungen, Gleichzeitigkeiten und Widersprüchlichkeiten zwischen (Post-)Kolonialismus und (Post-)Nationalsozialismus.

Zum Weiterlesen:

*Charlotte Wiedemann (2022): Den Schmerz der Anderen begreifen. Berlin: Ullstein Verlag.

*Dan Diner (2008): Gegenläufige Gedächtnisse. Über Geltung und Wirkung des Holo-caust. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht Verlag.

OK

„Wenn die erste Frau, die Gott erschuf, stark genug war, um die Welt ganz alleine auf den Kopf zu stellen, sollten all diese Frauen hier zusammen in der Lage sein, sie noch einmal umzudrehen und wieder auf die Füße zu stellen!“

Richtig!

„Wenn die erste Frau, die Gott erschuf, stark genug war, um die Welt ganz alleine auf den Kopf zu stellen, sollten all diese Frauen hier zusammen in der Lage sein, sie noch einmal umzudrehen und wieder auf die Füße zu stellen!“

Jahr:

Autor*inneninfo:

Sojourner Truth (1797-1883), ursprünglich in die Versklavung hineingeboren, ab 1827 frei, war eine Aktivistin, die sich für die Abschaffung der Versklavung und für die Gleichheit von Frauen einsetzte.

Quelle:

Zitat: Sojourner Truth (1851): „Ain‘t I a woman?“, deutsche Übersetzung unter: https://www.rav.de/publikationen/rav-infobriefe/feministischer-infobrief-121-2021/sojourner-truth-aint-i-a-woman-bin-ich-etwa-keine-frau

Bild: Von Randall Studio – Dieses Bild wurde digital nachbearbeitet. Folgende Änderungen wurden vorgenommen: Cropped. Cleaned image of spots and other imperfections. Adjusted levels and exposure to reduce overblown highlights. Das Originalbild kann hier eingesehen werden: Sojourner Truth, 1870.tif: . Bearbeitet von Coffeeandcrumbs., Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=86793423

Kontext:

Die Rede „Ain‘t I a woman“ hielt Sojourner Thruth auf dem Frauenkongress in Akron, Ohio im Jahr 1851. Sie kritisiert die Ungleichbehandlung von Schwarzen und weißen Frauen, worauf sich auch die Frage „Bin ich keine Frau?“ bezieht. Die Rede richtet sich zugleich gegen die Ungleichbehandlung von Männern und Frauen und fehlende Rechte von Frauen. Sie bezieht sich in dem Zitat auf die Bibel, insbesondere auf die Urmutter Eva und ihre Stärke, die Welt auf den Kopf zu stellen. Truth macht in ihrer Rede auf die spezifische Verschränkung von Sexismus und Rassismus im 19. Jahrhundert aufmerksam.

Zum Weiterlesen:

*Natasha A. Kelly (Hg. 2019): Schwarzer Feminismus. Grundlagentexte. Münster: Unrast Verlag.

*Sojourner Truth 2021 [1851]: Sojourner Truth: Ain`t I a Woman – Bin ich etwa keine Frau*?, https://www.rav.de/publikationen/rav-infobriefe/feministischer-infobrief-121-2021/sojourner-truth-aint-i-a-woman-bin-ich-etwa-keine-frau

OK

„Die Frau wird frei geboren und bleibt dem Mann gleich an Rechten. Gesellschaftliche Unterschiede dürfen nur auf dem Gemeinnutzen gegründet sein.“

Richtig!

„Die Frau wird frei geboren und bleibt dem Mann gleich an Rechten. Gesellschaftliche Unterschiede dürfen nur auf dem Gemeinnutzen gegründet sein.“

Jahr:

Autor*inneninfo:

Olympe de Gouges (1748-1793) war eine Vorkämpferin für die Emanzipation von Frauen und ihre Bürgerinnenrechte. De Gouges ist ebenso eine frühe Kolonialismuskritikerin. 1793 wurde sie auf der Guillotine hingerichtet, allerdings nicht aufgrund ihres Einsatzes für Frauenrechte.

Quelle:

Zitat: Olympe de Gouges (1791): Erklärung der Frauen- und Bürgerinnenrechte, Erster Artikel.

Bild: Von Alexander Kucharski – Eigenes Werk, Bonarov, 11. November 2018, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=74326258

Kontext:

Die „Erklärung der Frauen- und Bürgerinnenrechte“ sind eine Gegenerklärung der Menschenrechtserklärung der Französischen Revolution, die nur für Männer galt. De Gouges „Erklärung der Frauen- und Bürgerinnenrechte“ ist ein grundlegender Text der Emanzipationsgeschichte von Frauen. Zu einem Frauenwahlrecht in Frankreich kam es allerdings erst lange Zeit später, nämlich im Jahr 1944. Als eines der letzten europäischen Länder gestand die Schweiz Frauen im Jahr 1971 volle Bürgerrechte zu. Der Kanton Appenzell Innerrhoden führte auf kommunaler Ebene das Stimmrecht für Frauen erst 1990 ein. De Gouges Forderungen bleiben aktuell. Laut United Nations Women ist der Risikofaktor in Armut zu leben für Frauen bis heute rund 1,2 Mal höher als für Männer in der gleichen Altersklasse.

Zum Weiterlesen:

*Olympe de Gouges (2022): Die Rechte der Frau und andere Texte, hrsg. v. Margarete Stokowski. Stuttgart: Reclam Verlag.

*https://olympe-de-gouges.info/

OK

„Das war ein Vorspiel nur, dort wo man Bücher verbrennt, verbrennt man auch am Ende Menschen.“

Richtig!

„Das war ein Vorspiel nur, dort wo man Bücher verbrennt, verbrennt man auch am Ende Menschen.“

Jahr:

Autor*inneninfo:

Heinrich Heine (1797-1856) war ein kritischer, politischer Publizist jüdischer Herkunft. Ihm wurden 1833 bzw. 1835 in Preußen Publikationsverbote auferlegt, weshalb er nach Paris übersiedelte. Für seine jüdische Herkunft und seine politische Haltung wurde er zeitlebens angefeindet.

Quelle:

Zitat: Heinrich Heine (1823): Almansor. Eine Tragödie, DHA, Bd. 5, S. 3.

Bild: By Moritz Daniel Oppenheim – allposters.com, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12053328

Kontext:

Das Zitat stammt aus Heines Tragödie „Almansor“ aus dem Jahr 1823. Es wird aus der Gegenwart heraus oft auf die Bücherverbrennungen von 1933 bezogen. Der zeitlich nähere Kontext ist das Wartburgfest 1817. Hier versammelten sich etwa 500 Studenten. Inspiriert durch die Französische Revolution und die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte von 1789 wurden diese auch hier gefordert. Das Wartburgfest gilt als wichtiges Ereignis des frühen politischen Liberalismus und der deutschen Nationalbewegung. In Kontrast zu diesen liberalen Bestrebungen wurden bei dem Fest symbolisch Bücher unliebsamer Autor:innen verbrannt. Dazu gehört etwa das Nationalismus-kritische Buch „Die Germanomanie“ des jüdischen Publizisten Saul Ascher (1767-1822). Heine und andere kritisierten das Wartburgfest für die dort verbreiteten reaktionären und antisemitischen Anschauungen.

Zum Weiterlesen:

*Ulli E. (18.10.2021): Das Wartburgfest – Eine Protestkundgebung mit bitterem Beigeschmack, in: Blog Demokratiegeschichten, https://www.demokratiegeschichten.de/das-wartburgfest-eine-protestkundgebung-mit-bitterem-beigeschmack/

*Saul Ascher (1815): Die Germanomanie. Skizze zu einem Zeitgemälde, https://www.projekt-gutenberg.org/ascher/germanom/germanom.html

OK

„Wenn der Staat kriminell ist, weil er die Menschen- und Freiheitsrechte […] verletzt, ist Mitmachen kriminell.“

Richtig!

„Wenn der Staat kriminell ist, weil er die Menschen- und Freiheitsrechte […] verletzt, ist Mitmachen kriminell.“

Jahr:

Autor*inneninfo:

Fritz Bauer (1903-1968) war ein deutscher Jurist. Er brachte als Generalstaatsanwalt die Verbrechen im Vernichtungslager Auschwitz vor Gericht. Er steht für den unermüdlichen Kampf um die Aufarbeitung und juristische Strafverfolgung von NS-Verbrechen.

Quelle:

Zitat: Fritz Bauer (1964): „Warum Auschwitz-Prozesse?“, erschienen in: Neutralität. Kritische Schweizer Zeitschrift für Kultur und Politik, Jg. 2 (6/7), S. 9.

Bild: Von Fritz Bauer Institut / A. Mergen – https://www.fritz-bauer-institut.de/fileadmin/editorial/publikationen/einsicht/einsicht-05.pdf, Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=88521845

Kontext:

Fritz Bauer nimmt hier zu der bundesdeutschen Kontroverse über Grund und Zweck der Frankfurter Auschwitz-Prozesse (1963-1965) Stellung. In dieser Kontroverse wurde unter anderem argumentiert, die Taten seien inzwischen verjährt. Fritz Bauer hält hingegen die juristische Verfolgung der NS-Verbrechen weiterhin für notwendig, um die historische Wahrheit über die Taten, Mittäter:innen und Mitwisser:innen ans Licht zu bringen. Er argumentierte, die Lehren, die daraus gezogen werden müssten, seien weiterhin aktuell. Dazu gehört für ihn die gesellschaftliche Anerkennung und rechtliche Absicherung des Widerstandsrechtes gegen gesetzliches Unrecht. Er spricht in diesem Zusammenhang auch von einer „Tugend des Ungehorsams“ gegenüber Gesetzen und Befehlen, die die Würde des Menschen verletzen.

Zum Weiterlesen:

*Fritz Bauer (2018): Kleine Schriften. Band 1 und 2. Frankfurt am Main: Campus Verlag.

*Fritz Bauer (2021): Das Hörbuch, https://www.bmj.de/DE/ministerium/geschichte/fritz_bauer/fritz_bauer_node.html

OK

„Die Menschheit ist in ihrer größten Vollkommenheit in der Rasse der Weißen. Die gelben Indianer haben schon ein geringeres Talent. Die N* sind weit tiefer, und am tiefsten steht ein Teil der amerikanischen Völkerschaften.“

Richtig!

„Die Menschheit ist in ihrer größten Vollkommenheit in der Rasse der Weißen. Die gelben Indianer haben schon ein geringeres Talent. Die N* sind weit tiefer, und am tiefsten steht ein Teil der amerikanischen Völkerschaften.“

Jahr:

Autor*inneninfo:

Immanuel Kant (1724-1804) war ein Philosoph der Aufklärung, der in Königsberg, heute Kaliningrad, lebte. Seine Philosophie gilt bis heute als bahnbrechend und er wird als Vater der Menschenrechte gefeiert.

Quelle:

Zitat: Immanuel Kant (1802): Vorlesung über Physische Geographie, eine auf Grundlage von Kants verschollenen Manuskripten zusammengestellte Vorlesungsnachschrift, die 1802 erschien, AA 9: 316. Bild: Quelle: Von Johann Gottlieb Becker (1720-1782) – http://www.philosovieth.de/kant-bilder/bilddaten.html, Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=32860677

Kontext:

Das Zitat stammt aus einer Vorlesung zur „Physischen Geographie“, die Kant von 1755 bis zum Ende seiner Lehrtätigkeit 1796 regelmäßig hielt. Sie ist vor allem in Form von Nachschriften von Studenten Kants überliefert, weshalb nicht mit Sicherheit festgestellt werden kann, was Kant genau sagte. Kant bezog sein Wissen vor allem aus Reiseberichten, in diesem Fall von Georges-Louis Leclerc de Buffon. Das Zitat steht in einem Widerspruch zu Kants Ethik und Moralphilosophie, die die Gleichheit aller Menschen voraussetzt und auch für die Erklärung der Menschenrechte als grundlegend gilt. Seit einigen Jahren wird über diesen Widerspruch in Öffentlichkeit und Forschung lebhaft debattiert. Kant wird aufgrund solcher Passagen in kritischer Absicht von manchen als Begründer der modernen Racen-Theorie bezeichnet.

Zum Weiterlesen:

*Andrea Esser (18.07.2023): Wie umgehen mit dem rassistischen Erbe in der Philosophie? Die richtigen Fragen stellen!, in: praefaktisch, https://praefaktisch.de/rassismus/wie-umgehen-mit-dem-rassistischen-erbe-in-der-philosophie-die-richtigen-fragen-stellen/ *Interdisziplinäre Diskussionsreihe der BBAW (2021/2022): Kant – Ein Rassist?, https://www.bbaw.de/mediathek/archiv-2020/kant-ein-rassist-interdisziplinaere-diskussionsreihe

OK

1500

to 1600

to 1700

to 1800

to 1850

to 1900

to 1925

to 1950

to 1975

to 1990

to 2000

to 2010

2011